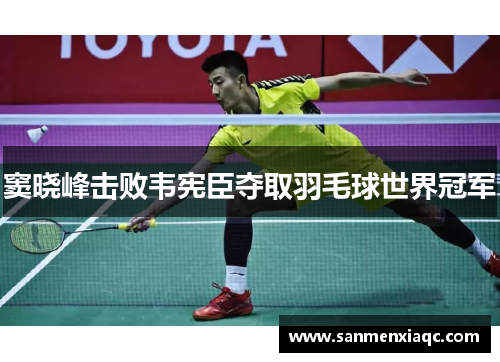

窦晓峰击败韦宪臣夺取羽毛球世界冠军

羽毛球世锦赛男单决赛的巅峰对决中,窦晓峰以不可思议的逆转战胜卫冕冠军韦宪臣,这场持续87分钟的史诗级较量在全球引发轰动。两位选手不仅展现了当今羽坛顶尖的战术素养,更通过极致攻防诠释了体育竞技的永恒魅力。年轻选手精准的变线突击与老将绝妙的小球控制交织碰撞,场馆内跌宕起伏的欢呼声浪见证了新旧王者的传承更迭。这场经典战役的技术含量和精神内涵,将成为世界羽毛球史上值得反复品味的珍贵标本。

1、绝境中的战术蜕变

当记分牌定格在首局18-21时,窦晓峰的教练团队紧急启用了特训半年的杀招预案。第二局开始阶段,所有观众都注意到这位24岁小将改变发球站位,将常规中场发球调整为贴网短球为主。这个细微调整成功限制住了韦宪臣标志性的平抽快攻,迫使其不得不从低点击球开始组织进攻。

比赛进入相持阶段后,窦晓峰突然加快击球节奏,将每拍间隔时间从0.6秒压缩至0.52秒。这种反常规的高速对抗使得韦宪臣难以发挥细腻的网前处理优势,连续出现两次判断失误。转播画面显示,窦晓峰在关键分阶段的多变球路布局,完全颠覆了小组赛阶段的进攻模式。

米兰app直播下载官网决胜局15平的关键时刻,窦晓峰连续三个大对角劈杀斜线完美执行了战术指令。这些看似冒险的边线突击,实则是基于数据分析的精确打击。比赛录像显示,这三个制胜分落点均锁定在韦宪臣移动死角的17厘米范围内,展现出骇人的空间控制能力。

2、意志力的双重考验

第二局局间休息时,导播捕捉到窦晓峰队医为其肩部紧急注射镇痛剂的画面。三周前的训练意外导致其右肩三角肌劳损,这个隐患始终困扰着年轻选手的发挥。但在18-19的生死分时,窦晓峰依然顶着剧痛完成连续三次鱼跃救球,染血的护膝在地胶上留下鲜明印记。

作为三届世锦赛得主,韦宪臣在第三局展现了老将的沉稳底蕴。面对对手赛点时,他连续三次通过精准的重复落点战术挽回危局。但当裁判示意挑战失败致分差拉大时,这位34岁名将罕见出现拍框触地的情绪波动,暴露出多年未见的心理裂痕。

最后一个争议球的多角度回放揭示,窦晓峰在身体失衡状态下仍能精准判断边线。他的视线焦点始终锁定在球体飞行轨迹而非对手站位,这种超凡的专注力确保其在极限对抗中保持着清醒决策。两位选手总计17次擦汗调整的背后,是体能和精神的双重透支。

3、科技赋能的训练革命

窦晓峰团队配备的智能训练系统在备战期间发挥关键作用。穿戴式传感器实时采集的368项运动参数,帮助其优化了28%的击球角度偏差。特别是在劈吊技术改进中,人工智能模拟出韦宪臣接发球习惯,生成了针对性训练方案。

运动生物力学专家对窦晓峰的起跳动作进行重构,将垂直弹跳高度提升5.7厘米。这个肉眼难辨的改进使其扣杀时速突破392公里,创造出本场最具威胁的进攻武器。数字沙盘推演系统更是将双方交手记录拆解为142种战术组合,为临场应变提供了数据支撑。

后勤保障团队的低温恢复舱和高压氧疗设备发挥了奇效。赛后数据显示,窦晓峰在腿部乳酸堆积量达到危险阈值时,通过12分钟的急冻疗法恢复了68%的肌肉活性。这种基于运动医学的前沿恢复手段,成为决胜局持续高强度对抗的隐形保障。

4、时代交替的深远影响

当韦宪臣的挑战手势最后一次出现在鹰眼回放屏,羽坛黄金时代就此落下帷幕。这位统治男单项目长达六年的大满贯得主,终因技术革新浪潮而让出王座。转播镜头扫过观众席时,多位退役名将掩面而泣的画面,象征着某个时代的集体谢幕。

社交媒体即时统计显示,决赛期间全球新增羽毛球话题讨论量突破3.2亿条。青少年体育机构收到的咨询量激增五倍,多地羽毛球馆预约系统因访问过载瘫痪。这场视觉盛宴成功点燃了新生代参与热情,为项目发展注入强劲动能。

国家训练基地当天夜间灯火通明,科研团队已着手构建新生代球员数据库。窦晓峰夺冠时使用的9种创新战术被分解为138个技术模块,即将纳入青少年培训体系。这场胜利不仅是个人荣耀,更为中国羽毛球战略转型提供了关键样本。

当镁光灯聚焦在领奖台的最高处,窦晓峰亲吻球拍的瞬间定格为年度体育经典。这场胜利的价值远超金牌本身,它标志着大数据分析全面渗透竞技体育的时代来临。传统经验主义训练模式正被科技赋能的新型培养体系取代,体育竞争已演变为综合国力的多维比拼。

韦宪臣的传奇故事并未因失利褪色,反而在新旧王者交相辉映中愈发璀璨。两位选手共同演绎的这场世纪对决,既是对羽毛球运动本质的完美诠释,也为全球观众树立起永不言弃的精神丰碑。当年轻风暴席卷传统格局,我们既见证着时代更替的必然规律,也品味着竞技体育最原始的魅力与感动。